加工所5个品种、14个技术入选2025年广东省农业主导品种和主推技术

近日,广东省农业农村厅发布了2025年广东省农业主导品种和主推技术,加工所5个品种、14个技术入选。我所育成的桑树和蚕品种占广东省桑树和蚕主导品种的100%,加工技术占广东省农业主推加工技术的77%,持续保持行业前列。

(一)主导品种

1.粤椹大10

采用嫁接方法繁殖。每亩种植150~300株,树形养成二级主干,第一级主干高50~60 cm,第二级主干高30~40 cm。华南地区一年修剪1~2次,在春季采果结束后,在上年一年生枝条2~3 cm处剪去,每次剪枝去弱留强。采用化学防治和物理方法相结合进行桑果菌核病的防治。桑果始熟期和末期成熟果较少,可隔天采果一次,盛熟期天天采果,采果时轻采轻放,采适熟果,不采过熟果、发霉果和生果,采下的鲜果及时加工处理,不宜挤压、堆沤、过夜。

2.粤桑11号

该品种生长势旺,需充足肥水供应才能发挥其高产优质的性能,要施足基肥,多施追肥,促进枝条生长粗壮。种植密度以亩栽4000株为宜,大小苗分类种植,方便管理。属早生早熟品种,栽培时宜搭配一定比例的中熟品种,以利充分发挥其高产优质特性。用种子繁殖,播种量0.75~1.0㎏/亩为宜,苗龄4~6个月出圃为佳,苗木出圃前20天应停止施肥。宜适熟偏嫩收获,叶片收获间隔25d左右,不宜超过30天;条桑收获间隔40~45 d,不宜超过50 d。下半年更要注意保水保肥,以促进桑树旺盛生长。

3.粤椹74

该品种亩栽100株~200株,行距2.5~4.0m,株距1.5~2.0m;树形养成二级主干,第一级主干高50~60cm,第二级主干高30~40cm;华南地区一年剪枝1~2次,第一次剪枝在春季采果结束后,第二次剪枝在7月中下旬,剪稍促发侧枝;该品种易感桑椹菌核病,该病以防为主,综合防控。在开花前用农用薄膜覆盖地面,阻断病原浸染花器。在花期用抗真菌药物喷花1~2次,间隔7天,及时清除病果,集中处理;桑果园以施有机肥为主,无机肥为辅。

4.粤蚕6号

蚕种催青温度28±1℃,相对湿度75%-85%,收蚁当天感光不宜过早,适当提早收蚁。小蚕饲育温度28±1℃,相对湿度80%-85%;大蚕饲育温度26±1℃,相对湿度75%。小蚕期要勤匀座、扩座,给予适熟良桑,大蚕期须喂成熟良桑,充分饱食,尽量避免喂用湿桑、嫩桑和变质桑。五龄期蚕座不宜过密,注意通气排湿。熟蚕齐一、营茧快,排尿较多,上簇时要疏放、匀放,避免增加同宫茧。谨防农药中毒。

5.粤蚕8号

严格贯彻养蚕前、养蚕期间和养蚕后的消毒防病措施,控制蚕病的发生。蚕儿食桑旺盛,发育快,爬动性不强。小蚕期要勤匀座、扩座,给予适熟良桑,大蚕期须喂成熟良桑,充分饱食。五龄蚕座不宜过密;营茧快,排尿较多,上簇时要疏放匀放,避免增加同宫茧;该品种茧层厚,簇室要注意通风排湿以提高解舒率。

(二)主推技术

1.华南特色果蔬电商物流保鲜技术

华南特色果蔬地处热带亚热带高温多湿的环境中,其采后呼吸旺盛,易滋生病菌;同时因为品类繁多,其采后生理特性各异,造成其采后保鲜困难。目前因为果蔬保鲜技术水平低,配套的全程冷链设施不完善,导致果蔬采后保鲜物流产业出现标准化、规范化和规模化不足等问题。同时,果蔬采后也面临化学防腐剂滥用等食品安全问题。华南特色果蔬电商流通中,也存在品质劣变快、损腐率高、能耗高等问题。电商是果蔬主要流通方式之一,蓄冷是目前普遍采用的冷链流通模式,但仍存在蓄冷时间短、无法控湿、成本高等问题。应用华南特色果蔬电商物流保鲜技术,提升华南特色果蔬储运保鲜技术水平,将有力推动我省果蔬保鲜物流产业的发展。

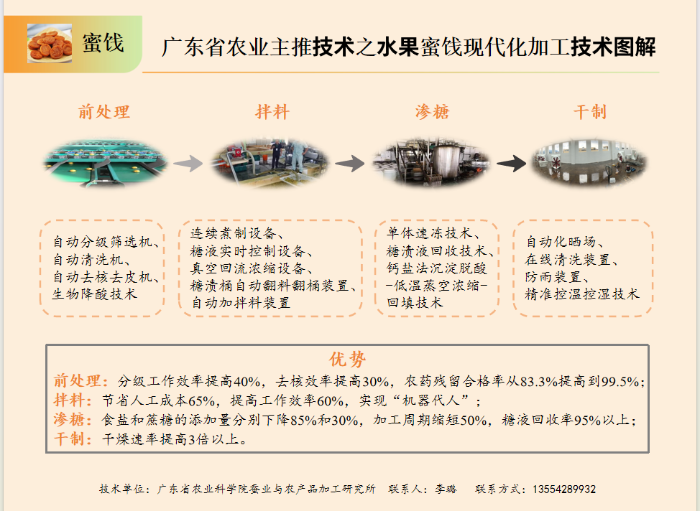

2.水果蜜饯现代化加工技术

广东是蜜饯生产的第一大省,也是消费第一大省,广东占全国蜜饯市场份额的50%以上,但广式蜜饯的加工一直沿用传统工艺,生产过程机械化、自动化程度低,存在加工时间长、营养成分流失严重,水耗能耗高及质量安全问题突出等产业关键技术瓶颈问题,从而导致产业经济效益凸显困难、产品国际竞争力不强,市场上尚未形成具有规模化集群效应的龙头产品和主导品牌。基于以上问题,研发了蜜饯加工原料的自动分级筛选机、自动清洗机、自动去核机等多功能一体化前处理成套技术和设备、鲜果速冻及糖液回收技术、糖液有机酸和花色苷回填技术、柑橘皮贮藏陈化技术及蜜饯煮制拌料翻料及包装成套技术装备。

3.荔枝产地高效加工技术

荔枝营养丰富,风味独特,但采收季节集中,且高温高湿,导致易褐变腐烂,极大降低了荔枝产业价值,也容易造成环境污染。采用荔枝产地初加工技术,可在荔枝采收后的第一时间内最大程度提高其附加值,初加工产品成品或精深加工的半成品。制汁/浆加工处理,能大批量处理原料,减少采后损失,不仅获得NFC果汁产品,同时原汁/浆是果糕、糖果、焙烤食品、西式糕点和冰淇淋果汁奶茶等食品的主要生产原料;低温浓缩加工处理,促进原汁/浆的有效流通,减少流通和贮存成本;物理场非热杀菌,可以避免传统热杀导致的色泽褐变、风味劣变等问题;节能高效干燥加工,解决荔枝不耐储以及传统日晒、炉火烘干等导致的品质不均等问题,采收后,进行快速干制,延长货架期,获得果干产品。

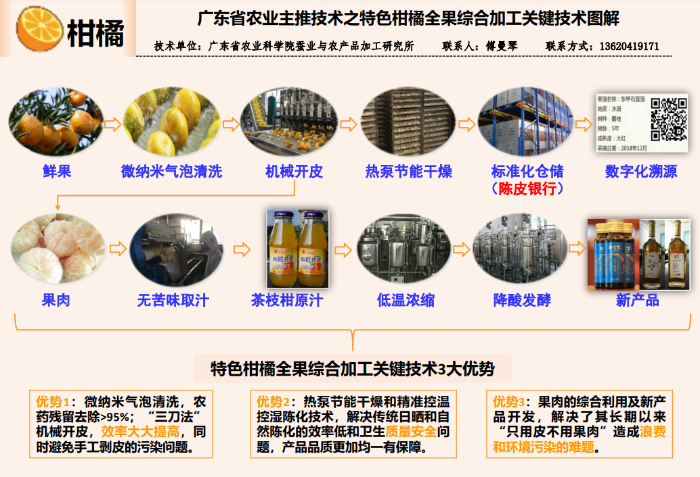

4.特色柑橘全果综合加工关键技术

我国柑橘面积和产量均居世界第一,其中广东种植面积380万亩,产量505万吨,居全国第4,是陈皮等特色柑橘加工和销售的主要地区。长期以来由于对特色柑橘全果营养健康功效挖掘不足,加工存在“只用皮不用果肉”或“只用果肉不用皮”现象,导致全果利用不充分、产业综合效益一直不高。针对特色柑橘全果营养健康功效的物质基础不清楚、作用机制不明确、全果自动化加工技术缺乏、高附加值产品少等突出问题,围绕其主要活性物质的营养健康效应及作用机制确证,加工专用装备研制,加工及品质控制技术创建,新产品研发等开展创新性系统研究。

5.蚕沙消毒堆肥一体化技术

华南蚕区气候条件高温多湿,一年中10个月可以连续养蚕,由于蚕造密,批次交叉,养蚕前后的清洁消毒难以彻底;另外,与蚕室蚕具消毒和蚕体蚕座消毒防病相比,对蚕沙的处理并未得到足够的重视,蚕沙随意丢弃现象严重,对环境和生产的危害更突出,已成为华南蚕区传染性蚕病防治的薄弱环节。本技术针对这一问题,开展了蚕沙无害化肥料化利用研究,建立了蚕沙消毒堆肥一体化处理技术,并在两广蚕区进行了推广,先后建立了多个示范基地(化州笪桥基地、阳山小江基地、阳山高峰基地),开展蚕沙就地消毒和集中收集堆肥处理示范试验,起到了良好的示范辐射效果。该技术的实施对于减少蚕区病原污染、净化蚕区环境、帮忙蚕农增产增收起到积极的促进作用,对推动蚕业生产良性发展具有重要的意义。

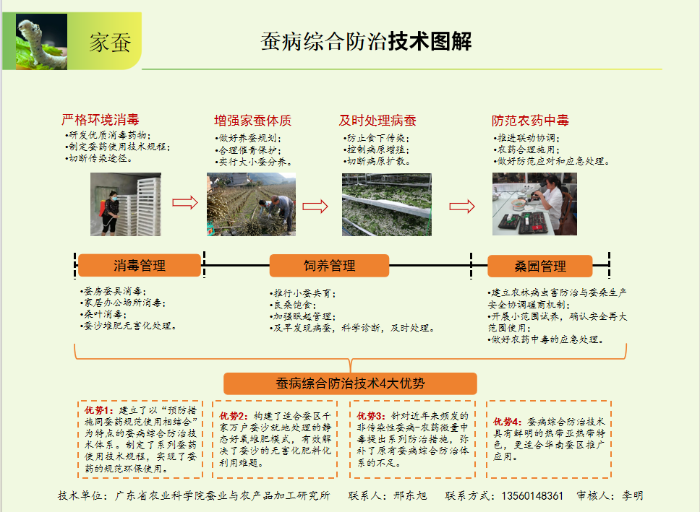

6.蚕病综合防治技术

近年来,家蚕病毒病和农药微量中毒频发,对蚕桑生产造成严重威胁,直接影响着蚕茧产量、质量与蚕农的收益。华南蚕区地处亚热带,长年高温多湿,养蚕批次交叉重叠,蚕病发生更加严重,每年因蚕病发生造成的损失高达20%以上。本技术通过系统研究我省养蚕过程中主要蚕病的发生规律,建立了具有华南特色的蚕病综合防治技术体系,显著降低了蚕病发生率,稳定了蚕桑生产安全。

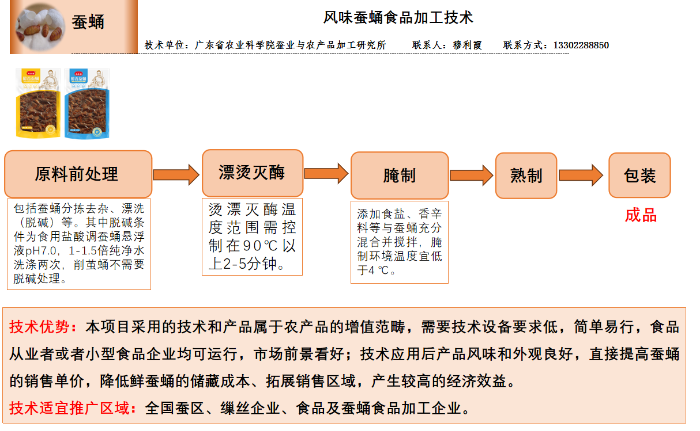

7.风味蚕蛹食品加工技术技术

针对蚕蛹生产受季节限制和保藏困难的问题,通过原料的筛选、烫漂灭酶、(脱碱)、腌制、熟制、包装、灭菌等工艺,生产直接或经过简单加热后食用的蚕蛹,该技术对于全面提升蚕蛹资源的附加产值和拓展受众群体、降低储藏成本等具有重要意义。有利于缓解蚕蛹生产的季节性和保质期,增加农民收入和提高企业效益。

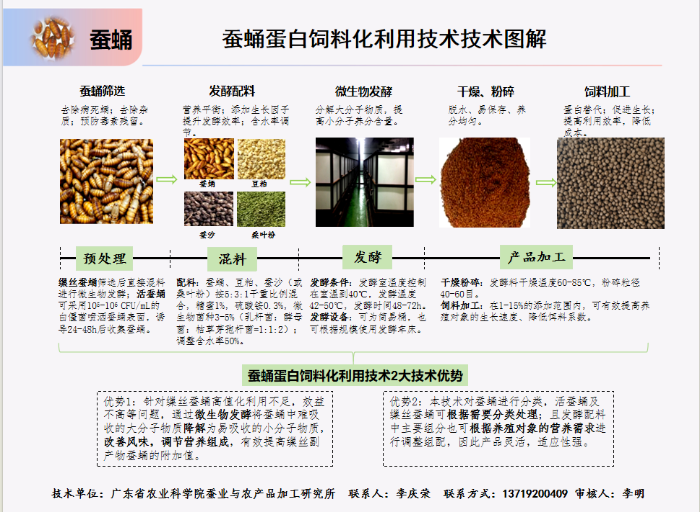

8.蚕蛹蛋白饲料化利用技术

蚕蛹是传统种桑养蚕的大宗副产物,我省鲜蚕蛹年产量约5000吨左右。蚕蛹不仅是优质蛋白原料来源,还富含黄酮、抗菌肽、诱食肽等功能性活性物质,非常适合作为饲料用蛋白;但蚕蛹所含4%—6%甲壳素不易消化,蚕蛹脂肪含量高,极易氧化变质产生异味,影响饲料的适口性和鱼虾等水产品的风味。因此本技术针对蚕蛹资源利用率低,附加值不高、饲料化利用关键技术缺乏等问题,通过选育优良菌种及组配,应用微生物诱导与发酵技术、利用固态发酵对这些蛋白进行脱毒除臭、降解等处理,把结构复杂的蛋白质降解为动物容易吸收利用的功能丰富的多肽产品,为饲料工业和养殖业提供优质的蛋白原料。技术的实施与推广,一方面解决缫丝产业副产物蚕蛹的资源利用效率问题,另一方面也可用于水产饲料、畜禽饲料中的鱼粉等替代及诱食等功能饲料的开发。

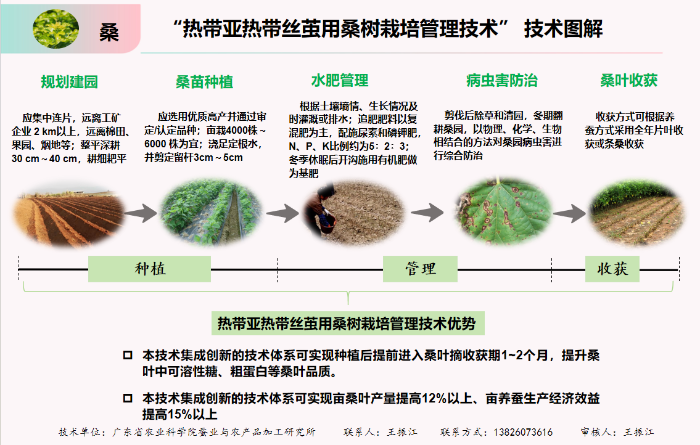

9.热带亚热带丝茧用桑树栽培管理技术

华南地区是我国主要的蚕桑生产区域之一,由于我省地处华南地区,独特的热带亚热带气候决定了蚕桑生产模式区别于全国传统模式,我省养蚕用桑树种植主要是用种子繁殖,桑园管理较为粗放,蚕桑生产为省力化模式,为适应这一特点我省先后选育出了桑树主栽品种粤桑11号、粤桑51号等。这些桑树品种的大面积推广应用需要相配套的种植管理技术支撑。本技术结合我省蚕桑生产实际,确定了蚕桑生产用桑树品种种植栽培技术参数,包括种植密度、树形养成、修剪方法、肥料管理、水分管理、杂草管理、病虫害防治和收获运输等。

10.果桑高效种植管理技术

长期以来,桑树主要用于养蚕生产蚕茧,以桑叶高产优质为种植管理目标,桑果只是蚕桑生产上的副产物,没有被作为一种水果品种进行种植管理。进入二十一世纪以来,桑果作为一种新型水果品种受到广大消费者及市场青睐,我省果桑种植面积迅速扩大,已成为蚕桑产业发展的新亮点。由于果桑生产目的和生长特性不同于传统蚕桑生产用品种,其种苗繁育及配套种植管理技术亟待建立。本技术建立了一套适用于华南地区果桑种植管理技术,包含果桑种苗繁育技术、果桑规划建园技术、果桑种植技术、果桑管理技术、病虫害防治技术、桑果产量及品质管理技术等。本技术可满足桑果产业化发展的需求,促进我省桑果产业的快速发展。

11.饲料桑种植加工综合技术

蚕桑业是我国农业优势产业,桑叶富含多种氨基酸、微量元素和功能性物质,且产量高、再生能力强,是开发功能饲料的优质原料。本单位选育的饲料桑品种“粤桑11号”和“粤桑51号”桑叶干样蛋白质含量26.8%~28.2%,动物必须氨基酸含量高达117.5 mg/g,占总氨基酸含量的30%以上。桑枝是蚕桑生产中的废弃物,但同样含有黄酮、多糖和生物碱等活性成分,研究表明,桑叶粉和桑枝提取物均能够提高动物机体免疫力和抗病性。根据《农业农村部第194号公告》,饲料用抗生素自2020年7月1日起全面退出。为保障畜禽养殖的生产效益和食品安全,开发安全、高效的抗生素替代品成为畜牧业健康发展的难点和热点。而蚕桑副产物具有绿色、无公害的特点,其提高动物免疫力,改善动物健康的作用也得到越来越多的关注。将桑叶、桑枝等蚕桑业副产物科学合理地应用于家禽养殖,能够提高蚕桑产业经济效益,变废为宝。

12.高香桑叶茶生产技术

该技术利用丰富的桑叶资源,通过原料的分级和整理、鲜叶摊香、桑叶做青、高温杀青、揉捻做型和干燥提香等工艺,生产高香桑叶乌龙茶。针对桑叶味腥性寒等问题,对桑叶进行了多级发酵提香工艺处理,摆脱了传统桑叶茶的青草味,使得桑叶茶风味得到很大程度的提升,更适应消费者感官需求,并能有效避免了桑叶本身寒凉的特质,特别适合糖尿病、高血压患者长期饮用。不仅拓展延伸了桑叶的消费领域,为市场提供了一种受欢迎的健康植物饮料产品,而且极大地促进了桑农经济效益的提高,为传统蚕桑业增铺了一条致富之路。

13.速冻桑芽菜生产技术本技术

通过原料的分级和筛选、清洗、烫漂、脱水、包装、冷冻等工艺,生产系列速冻桑芽菜产品。该技术对桑芽进行灭酶后速冻处理,能使产品在保证颜色鲜绿的基础上,营养成分和活性成分得到最大保留,解决了桑叶不耐储藏、色泽不美观、活性成分损失过大的问题。该技术不仅拓展桑叶的利用领域,为市场提供了一种健康蔬菜产品,而且极大地促进了蚕农养蚕经济效益的提高。

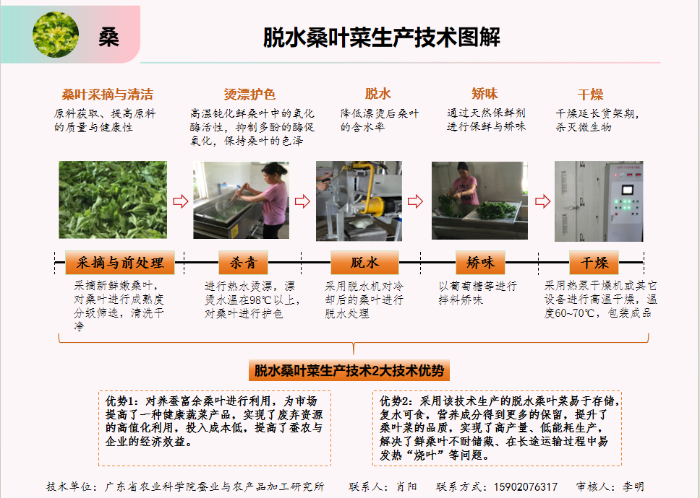

桑叶具有促进新陈代谢、增强机体免疫功能、调节血糖血脂代谢等功效,随着桑叶在农业生产以外的营养健康价值逐步为大众所认知,利用现代食品加工技术研发桑叶健康产品开始成为社会健康产业的迫切需求。本技术通过对近20个桑树品种的桑叶进行加工筛选,综合评分筛选出粤桑11号、抗青10号、大10等适宜作为生产脱水桑叶菜的桑树品种。采用桑树绿色生产基地桑叶,通过原料的分级和筛选、清洗、烫漂、脱水和干燥等工艺,生产系列脱水桑叶菜产品。该技术针对鲜桑叶不耐储藏、长途运输易发热导致的“烧叶”等问题,对养蚕富余的桑叶进行了脱水干燥加工,不仅拓展桑叶的利用领域,为市场提供了一种健康蔬菜产品,而且实现了废弃资源的高值化利用,极大地促进了蚕农养蚕经济效益的提高。