质标所系统综述水稻二甲基砷累积与直穗病发生关系方面的研究进展

近日,质标所产地环境研究团队在国际期刊Plant Physiology and Biochemistry(中国科学院生物学二区TOP,IF=5.7)发表题为“New concerns about arsenic contamination in agricultural fields: an in-depth understanding of the occurrence and regulatory strategies for rice straighthead disease”的研究论文。质标所王旭研究员为通讯作者,刘庆辉博士为第一作者。

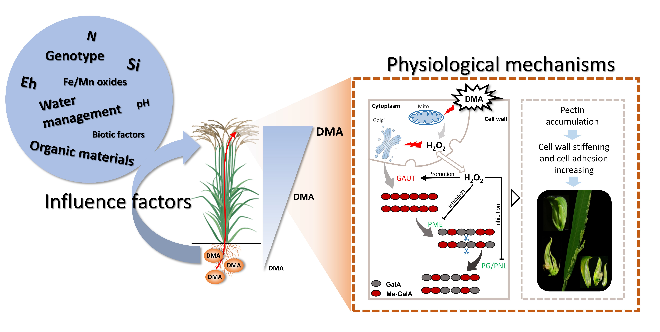

土壤砷污染日益严重,对全球水稻安全生产构成重大威胁。近年来,频发的生理性病害“直穗病”(表现为穗部畸形、减产甚至绝收)被证实与稻田有机砷化合物——二甲基砷(DMA)的过量积累直接相关。然而,关于DMA的吸收转运机制、毒性作用及致病过程仍缺乏系统认知,防控技术亟待突破。基于此,本综述系统阐述了由DMA引发的水稻直穗病发病情况及潜在生理机制,并总结了影响水稻甲基砷吸收及其与直穗病关联的重要因素。DMA是诱发水稻直穗病的主要致病因子,其高效的根茎转运能力及强氧化毒性共同导致病害发生。证据表明,患病水稻穗部畸形的主要原因是果胶代谢紊乱,而DMA胁迫下产生的H₂O₂可能在其中发挥关键的信号传导作用。因此,阻断DMA吸收及其向地上部运输是防控关键,采取间歇性淹水、减少有机质输入、施加化学改良剂、选育低DMA积累品种及应用生物修复等农业策略可有效减少水稻甲基砷积累,从而防控直穗病。该研究深化了对甲基砷毒性的认知,为保障水稻安全生产及防控土壤砷污染提供了重要技术参考,对于在全球气候变化与农业集约化背景下维护粮食安全和人类健康具有突出现实意义。

本综述得到了广东省农业科学院农业优势产业学科团队建设项目(202133TD)和广东省基础与应用基础研究基金(2022A1515010527)的支持。

二甲基砷引发水稻直穗病的潜在机制和环境影响因子