质标所在荔枝水果采后贮藏品质提升方面取得新进展

近日,质标所在期刊LWT-Food Science and Technology(中科院农林科学一区TOP,IF=6.0)上发表题为“Integrated Transcriptome and Proteome Analysis Reveals the Regulatory Mechanisms of Citric Acid and L-Cysteine Treatment in Mitigating Browning and Senescence of Postharvest Litchi Fruit”的研究论文,质标所品质评价研究室肖璐博士为论文第一作者,王旭研究员和陈岩研究员为共同通讯作者。

荔枝作为我国的优势特色水果,其产量约占全球的77%,在广东更是单一作物种植面积最大的果蔬。荔枝栽培历史悠久,文化底蕴深厚,已成为推动岭南乡村振兴的重要力量,并作为广东省四大农产品名片之一,受到国家及广东省各级领导的高度关注。2023年4月11日,习近平总书记亲临茂名考察调研荔枝产业发展,并对荔枝保鲜技术的提升提出了重要指示。在荔枝产业中,常温下保鲜期短一直是制约其高质量发展的关键瓶颈问题。

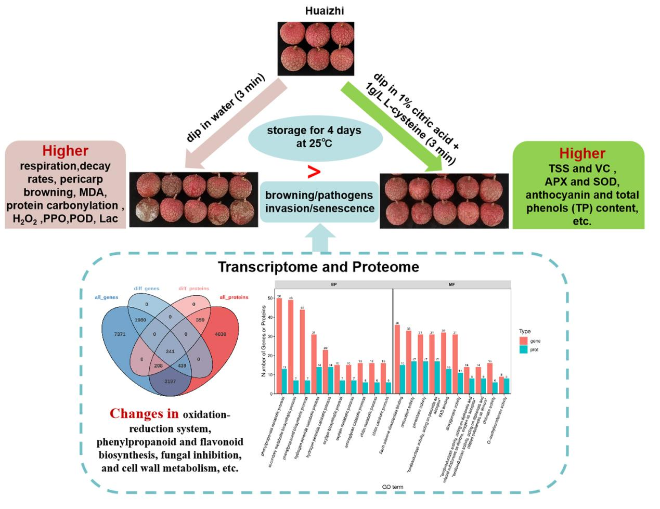

荔枝作为一种易腐水果,采后极易发生褐变和衰老,常温下货架期通常仅为2天左右。为了延长荔枝在常温条件下的货架期,本研究深入探讨了1%柠檬酸和1 g/L L-半胱氨酸复配处理对采后荔枝果实的生理、转录组和蛋白质组层面的响应差异,及其提升荔枝贮藏品质的潜在机制。研究结果表明,该处理显著降低了荔枝果实的呼吸速率和腐烂率,同时维持果肉营养成分(TSS和VC)。此外,该处理通过抑制果皮褐变相关酶(PPO、POD和Lac活性)以及衰老相关指标(MDA、蛋白质羰基化和H₂O₂含量),将荔枝果实的储存时间在25℃下延长至4-6天。进一步的转录组与蛋白质组联合分析揭示了柠檬酸和L-半胱氨酸复配处理对荔枝保鲜的作用机制。该处理通过调节氧化还原系统(以往已明确的)、苯丙烷生物合成、黄酮生物合成、真菌抑制以及细胞壁代谢等途径,显著提升了荔枝果实的贮藏品质。具体表现为:促进了果皮中抗坏血酸过氧化物酶(APX)和超氧化物歧化酶(SOD)的活性;维持了花青素和总酚(TPs)的含量;提高了谷胱甘肽转移酶(GST)、L-抗坏血酸氧化酶(AAO)、FAD结合蛋白、定向蛋白(DIRs)、几丁质酶、细胞色素P450等的基因和蛋白的表达水平。

本研究提出了一种优化的保鲜技术,可显著提升常温下荔枝果实的贮藏品质并延长货架期。该研究为荔枝采后保鲜机制的深入研究提供了重要的理论基础,也为荔枝及其它易腐水果的采后保鲜技术研发提供新的思路和理论依据。

本研究得到了国家自然科学基金[32102452]、广东省自然科学基金[2024A1515012849]、科技创新战略专项资金-高水平农业科学院建设[R2021YJ-YB-3024]、广东省农业科学院青年导师计划[R2021QD-020]、广州市基础与应用基础研究计划[2025A04J3343]等项目资助。