秸秆还田配施石灰对酸性水稻土有机碳及碳库管理指数的影响

期刊:环境科学

期刊分区:环境科学技术及资源科学技术类核心期刊

全文链接:秸秆还田配施石灰对酸性水稻土有机碳及碳库管理指数的影响 - 中国知网

1 导读

农田土壤有机碳(SOC)是重要的有机碳库,在全球碳循环过程中发挥着重要作用;同时,SOC是土壤肥力的基础,对维持耕地质量、粮食稳产高产和农业可持续发展起着至关重要的作用。华南地区酸性水稻土SOC含量低,土壤肥力普遍较低,水稻产量不高。秸秆还田配施石灰是改善华南地区水稻土酸化问题的有效措施,节肥增产增收效果显著,但秸秆还田配施石灰对酸性水稻土的有机碳含量及其组分变化情况尚不明确。因此,探索秸秆还田配施石灰条件下酸性水稻土有机碳及碳库管理指数的变化情况,对稻田固碳减排和耕地质量提升具有重要意义。本研究通过开展田间试验,设置常规施肥(CK)、秸秆还田+常规施肥(RS)和秸秆还田配施石灰+常规施肥(RS+L)3个处理,研究秸秆还田条件下稻田土壤有机碳固存机制,分析了土壤总有机碳(TOC)、水溶性有机碳(DOC)、活性有机碳(LOC)、颗粒态有机碳(POC)、微生物量碳(MBC)、碳库指数(CPI)、稳定性有机碳(IOC)、碳库活度(L)、碳库活度指数(CPAI)和碳库管理指数(CPMI)的变化。结果发现秸秆还田配施石灰有利于酸性水稻土MBC、POC、LOC和IOC等有机碳组分的积累,从而提高土壤总有机碳含量和稳定性,是提升酸性水稻土固碳减排功能的有效途径。

2 结果

2.1 秸秆还田配施石灰对土壤有机碳含量和碳库管理指数的影响

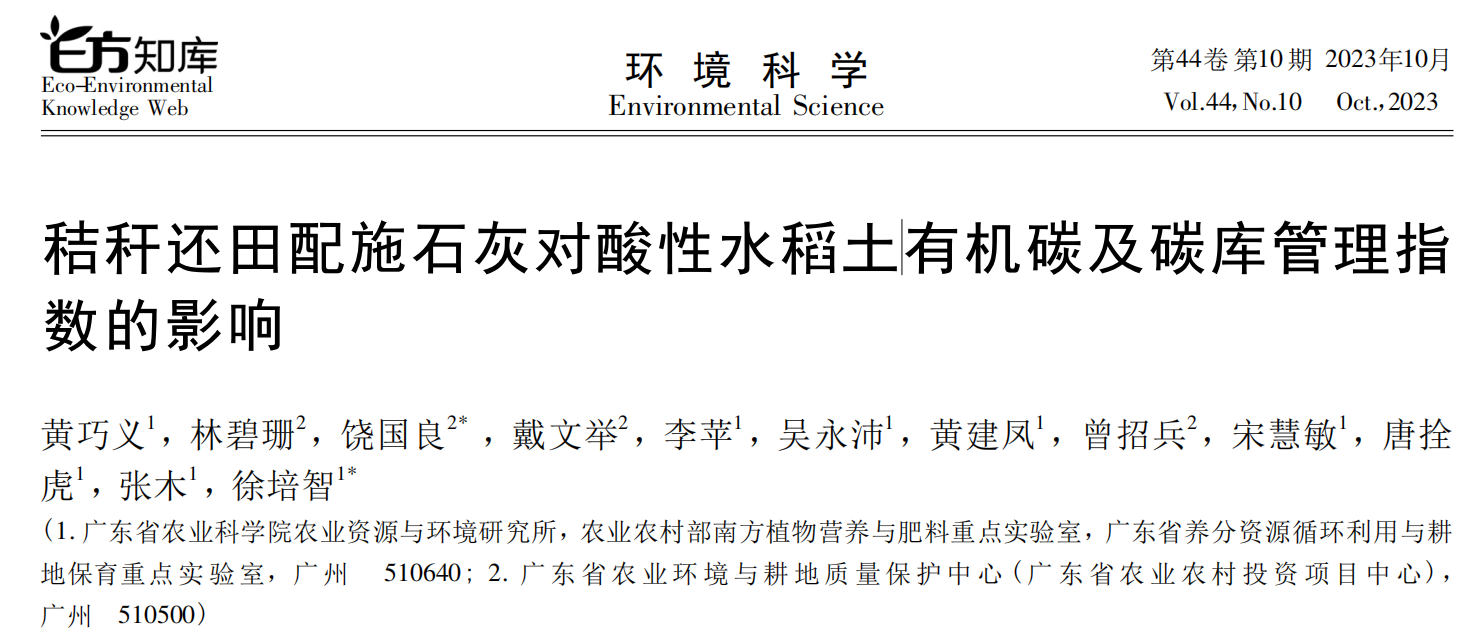

从图1(a)和图1(b)可知,与CK相比,RS处理的土壤总有机碳(TOC)含量提高了2.66%~13.51%(白云)和6.68%~17.61%(惠阳);白云试验点中,RS和RS+L处理15、30、45、60和106d的TOC含量显著高于CK处理(P<0.05),;惠阳试验点中,RS处理15、60和103d的TOC含量显著高于CK处理(P<0.05),平均增幅为10.20%,RS+L处理15、30、45、60、75和103d的TOC含量均显著高于CK处理(P<0.05),平均增幅为17.79%。惠阳试验点RS+L处理15d和60d的TOC含量显著高于RS处理(P<0.05),其余生育期差异不显著;白云试验点RS+L处理和RS处理的TOC含量无差异。

从图1(c)和图1(d)可知,不同秸秆还田处理显著影响水溶性有机碳(DOC)含量,水稻生长前期(移栽后15~45d期间)的影响更明显。白云试验点,RS和RS+L处理15、30、45、75和106d的DOC含量显著高于CK处理(P<0.05),全生育期的平均增幅分别为40.68%和48.79%;惠阳试验点,RS和RS+L处理15、45和60d的DOC含量显著高于CK处理(P<0.05),平均增幅分别为31.42%和59.68%。白云试验点,RS+L处理15d的DOC含量显著高于RS处理(P<0.05),增幅达16.08%,其他生育期差异不显著;惠阳试验点,RS+L处理15、45和60d的DOC含量显著高于RS处理(P<0.05),其增幅分别为16.08%、7.05%和7.68%。

图 1 秸秆还田配施石灰对酸性水稻土总有机碳和溶解性有机碳含量的影响

2.2 秸秆还田配施石灰对土壤活性有机碳、颗粒有机碳和微生物量碳含量的影响

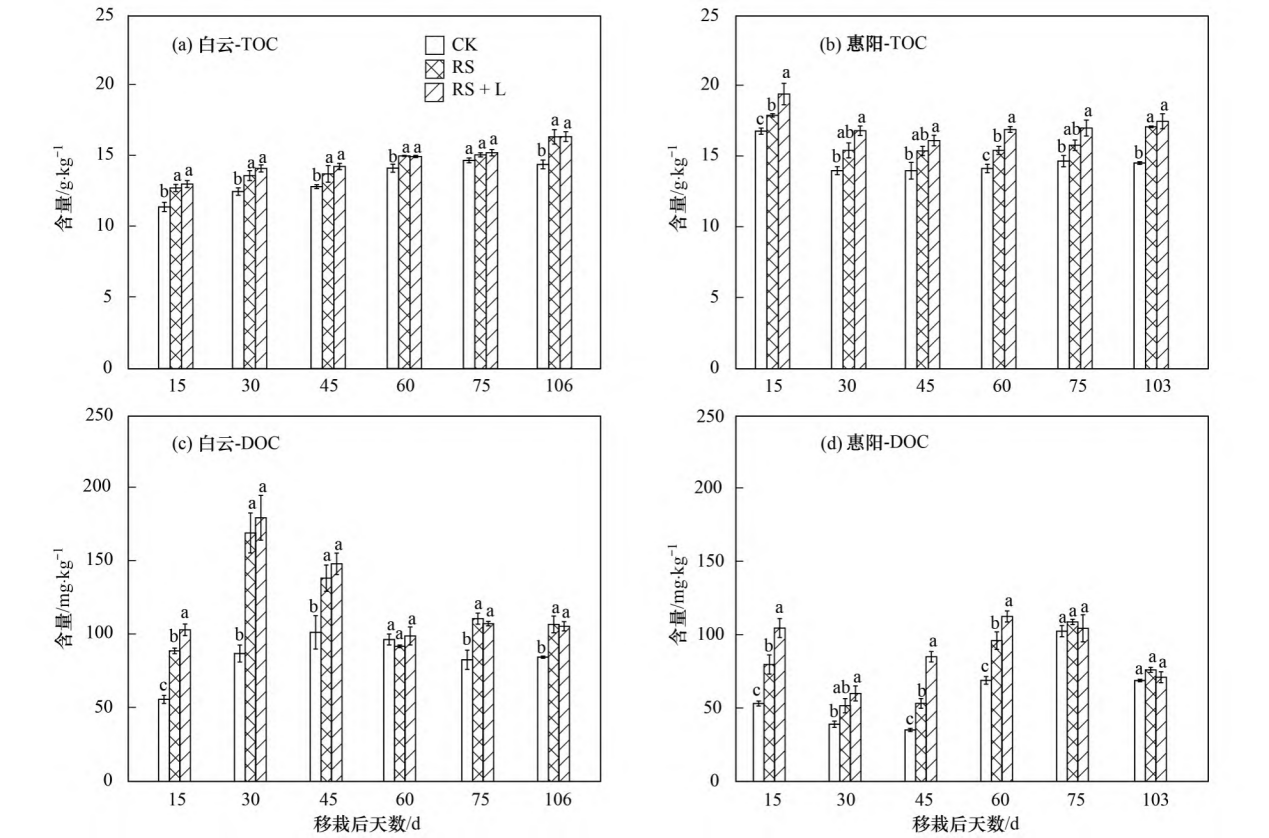

从图2可知,不同秸秆还田处理显著影响活性有机碳(LOC)、颗粒态有机碳(POC)和微生物量碳(MBC)含量。惠阳试验点,RS处理的LOC含量显著高于CK处理(P<0.05),增幅达42.70%。与CK处理相比,RS+L处理显著提高了LOC、POC和MBC含量,其增幅分别为34.49%~44.37%、19.27%~23.59%和33.36%~43.26%(P<0.05)。RS和RS+L处理间的LOC、POC和MBC含量无显著差异。

图 2 秸秆还田配施石灰对酸性水稻土活性有机碳、颗粒有机碳和微生物量碳含量的影响

2.3 秸秆还田配施石灰对土壤碳库管理指数的影响

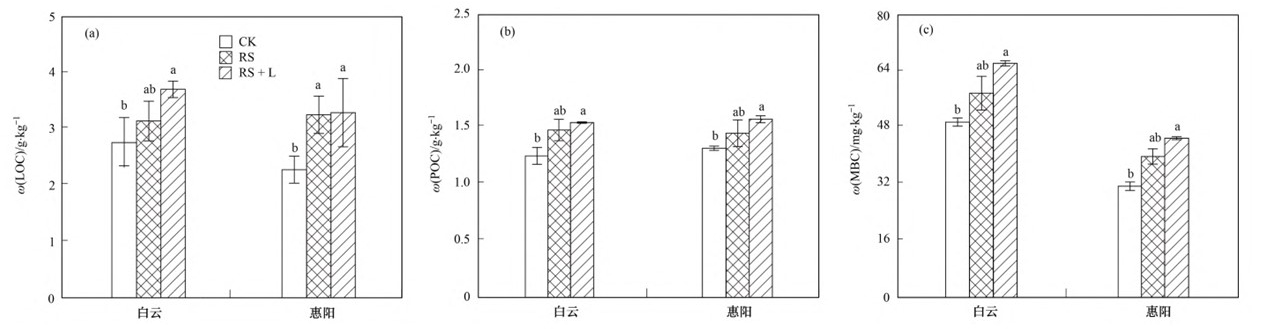

不同秸秆还田处理对酸性水稻土的土壤碳库管理指数影响见表2。与CK处理相比,RS+L处理显著提高稳定性有机碳(IOC)含量,增幅为8.32%~15.57%(P<0.05);RS处理显著提高白云试验点IOC含量,增幅达13.34%(P<0.05)。与CK处理相比,RS和RS+L处理显著提高碳库指数(CPI),其增幅分别为14.00%~18.00%和14.00%~20.00%(P<0.05)。不同处理的碳库活度(L)、碳库活度指数(CPAI)和碳库管理指数(CPMI)无显著差异。

2.4 土壤有机碳各组分的相关性

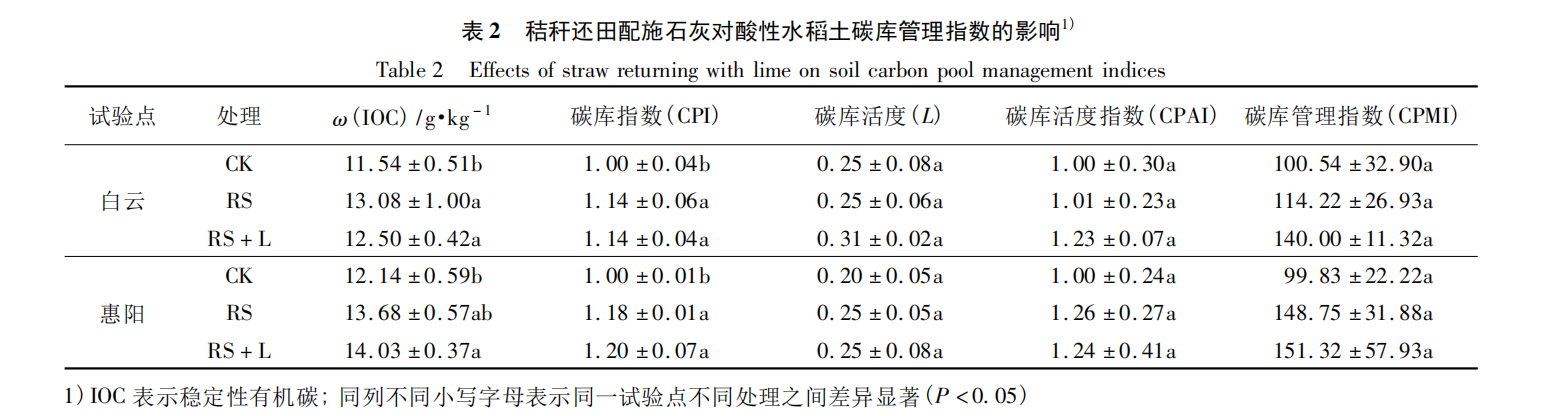

从图3可知,TOC与各种有机碳组分均存在极显著/显著正相关性,其相关系数大小表现为:IOC>DOC>MBC>LOC>POC;LOC与DOC显著正相关,CPAI与LOC极显著正相关,与其他土壤有机碳组分的相关性不显著;CPMI与LOC存在极显著正相关性,并与DOC显著正相关。

图 3 土壤有机碳各组分的相关性

注:TOC 表示土壤总有机碳,DOC表示溶解性有机碳,LOC表示活性有机碳,MBC表示微生物量碳,POC表示颗粒态有机碳,IOC表示稳定性 有机碳,CPAI表示碳库活度指数,CPMI 表示碳库管理指数;*表示P<0.05,**表示P<0.01,***表示P<0.001;红色表示正相关,蓝色表示负相关,颜色深浅表示相关性强弱。

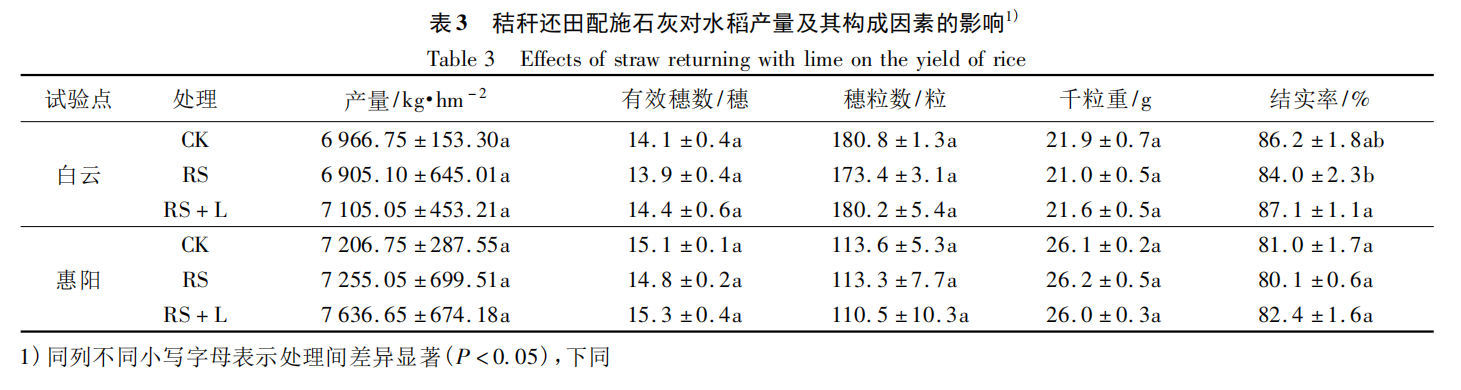

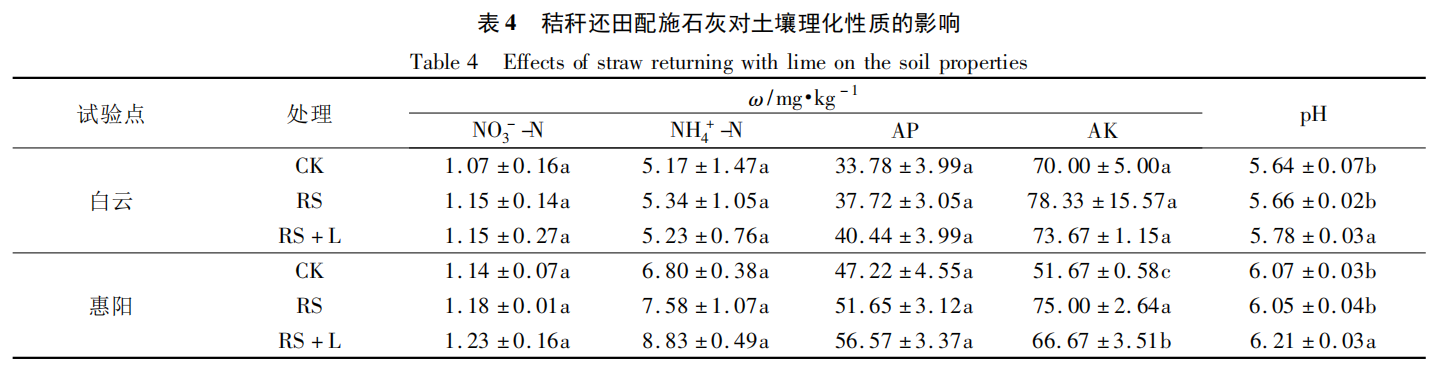

2.5 秸秆还田配施石灰水稻产量和土壤其他理化性状

从表3可知,与CK处理相比,RS和RS+L处理的产量和产量构成因子均无显著差异。从表4可知,RS处理的土壤速效钾含量高于CK处理,其中惠阳试验点RS处理的速效钾含量显著高于CK处理(P<0.05),增幅达23.87%;RS+L处理的土壤pH值显著高于CK处理(P<0.05);RS和RS+L处理的土壤硝态氮、铵态氮和有效磷含量较CK处理有一定的提高趋势,但差异不显著。

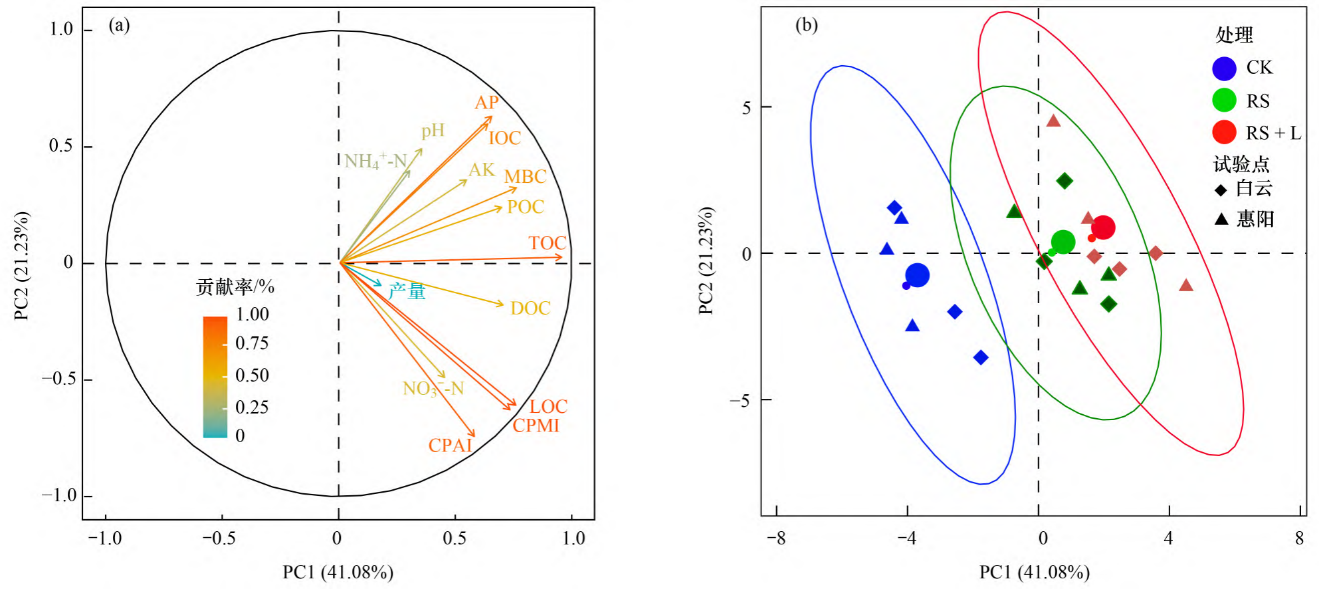

2.6 秸秆还田配施石灰对有机碳和碳库管理指数的综合影响

以TOC、DOC、LOC、POC、MBC、IOC、MBC、CPAI、CPMI、NO3--N、NH4+-N、AP、AK、pH和水稻产量为原始变量,采用主成分降维分析方法,探讨秸秆还田配施石灰对有机碳和碳库管理指数的综合影响,其结果如图4所示。从图4(a)可知,通过主成分将各种有机碳指标降维为主成分一(PC1)和主成分二(PC2)。PC1主要由TOC、DOC、POC、MBC、LOC和CPMI等土壤有机碳指标构成,PC2主要由CPAI和IOC等土壤有机碳指标构成。从图4(b)可知,CK、RS和RS+L处理在PC1和PC2平面上的空间分布相对聚集,重复性高;RS和RS+L处理在PC1和PC2平面上的空间分布相对集中,均沿着PC1和PC2的正轴方向与CK处理明显分开,说明RS和RS+L处理的有机碳含量和组分构成情况较接近,且区别于CK处理。其中,RS与CK处理的置信区间有一定的交叉,而RS+L处理则明显远离CK处理。从图4(a)可知,与CK处理相比,RS和RS+L处理整体往土壤有机碳含量和碳库管理指数提升的方向迁移,尤其与POC、MBC和IOC提升的方向高度重合;同时,RS+L处理的迁移距离较RS处理更大.另外,与CK处理相比,RS和RS+L处理往pH、NO3--N、NH4+-N、AP和AK提升的方向迁移,表明秸秆还田配施石灰通过改善酸性水稻土的pH值和养分含量,驱动MBC和POC等有机碳组分的形成和积累,促进TOC的提升。水稻产量主要与DOC、LOC、CPAI和CPMI相关,但对土壤有机碳和碳库管理指数变化的贡献率较低。与CK处理相比,RS和RS+L处理往水稻产量提升的方向迁移小。

图 4 不同处理土壤有机碳和碳库管理指数的主成分分析

3 结论:

秸秆还田配施石灰+常规施肥(RS+L)较秸秆还田+常规施肥(RS)处理的TOC、LOC、POC和MBC分别提高了2.15%~6.95%、1.17%~17.90%、4.27%~8.65%和12.99%~14.53%。与常规施肥(CK)相比,秸秆还田配施石灰+常规施肥(RS+L)理显著提高IOC和CPI,其增幅分别为8.32%~15.57%和14.00%~20.00%(P<0.05)。因此,秸秆还田配施石灰有利于酸性水稻土MBC、POC、LOC和IOC等有机碳组分的积累,从而提高土壤总有机碳含量和稳定性,是提升酸性水稻土固碳减排功能的有效途径。